Aspirina e Neanderthal

L’Aspirina un farmaco che abbiamo, probabilmente, tutti utilizzato per le sue proprietà antidolorifiche, anti infiammatorie, antipiretiche ed antiaggreganti.

Il farmaco è in realtà acido acetilsalicilico un derivato dell’acido salicilico o spirico o spireico.

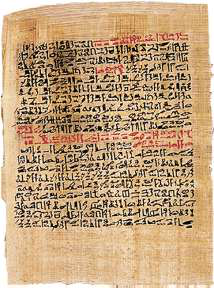

La sua storia è antica quanto il mondo. Il papiro di Ebers [Fig. 1], un testo medico egiziano di 2000 a.C. ne conosce le proprietà antiinfiammatorie (ovviamente si parlava allora di salice), antidolorifiche e più generalmente ricostituenti (con fichi, birra e datteri offre nutrimento al cuore).

Fig. 1 Una pagina del papiro di Ebers https://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ebers7766.jpg

Consigliato in quest’ultimo caso per trattare la tosse e per regolare la minzione, può però anche riconoscere un’applicazione topica per trattare infezioni dell’orecchio o per alleviare le sofferenze del met (muscoli, tendini, collo?) (1)

Un farmaco vecchio di 4000 anni non deve essere un farmaco da nulla, ma in realtà rispetto alle testimonianze del papiro di Ebers si può andare ancora vertiginosamente indietro nei millenni perchè l’aspirina, sia pure in forma vegetale, la usavano anche gli uomini di Neanderthal [Fig.2].

Fig. 2 Uomo di Neanderthal Ökologix - Opera propria Skulptur im Neanderthal-Museum. Stellt vermutlich NICHT einen Neanderthaler dar (wie vom Dateinamen suggeriert), sondern einen Cro-Magnon (Teil der Ausstellung „Weltenwanderer“: 40.000 bis 10.000 Jahre vor heute); sollte überprüft werden, bevor das Bild verwendet wird In: https://it.wikipedia.org/wiki/Homo_neanderthalensis#/media/File:Neandertaler-im-Museum.jpg

Stiamo parlando del Paleolitico medio che copre un arco temporale compreso fra i 200.000 ed i 40.000 anni orsono. Certo non abbiamo testimonianze scritte, ma l’archeologia ce ne offre prove ben evidenti. Tutti gli esseri viventi dotati di dentatura infatti nel corso della loro vita conservano ed accumulano minuscole tracce di ciò che hanno mangiato o masticato sui loro denti, cioè nella placca dentaria, insomma quel tartaro che dobbiamo oggi sconfiggere con periodiche visite dal dentista. Il ritrovamento di uomini di Neanderthal nel sito de El Sidron nelle Asturie spagnole ha permesso di reperire, nella placca dentaria di uno degli individui tracce di corteccia di pioppo e di una muffa , un Penicillium (Penicillium rubens, Fig. 3).

Fig. 3 Penicillium rubens. Coltura essiccata della CABI culture collection del 1940 derivata da un ceppo di Penicillium produttore di penicillina di Alexander Fleming. Credit: MATTHEW RYAN ON 19 JUNE 2018 KEEPING HISTORY ALIVE Genetic Resource Collection Curator at the Centre for Agriculture and Biosciences International In: https://blog.sciencemuseum.org.uk/keeping-history-alive/

Potrebbe essere casuale, ma non lo è: il soggetto in questione, giovane maschio, soffriva di un ascesso dentario al mascellare inferiore ed aveva inoltre una brutta infezione intestinale causata da Enterocytozoon bieneusi (protozoo, parassita endocellulare, sporigeno) [Fig.4] cioè una microsporidiosi, si stava dunque curando con un antiinfiammatorio/antidolorifico e con un fungo in grado di produrre un ben noto antibiotico: la penicillina, ufficialmente scoperta nel 1929 da Alexander Fleming (2).

Fig. 4 Spora di Enterocytozoon bieneusi https://www.cdc.gov/dpdx/microsporidiosis/index.html https://www.cdc.gov/dpdx/microsporidiosis/images/1/msp_EM_arrows_2012.jpg

Naturalmente i risultati ottenuti, che qui possiamo esprimere con poche parole, sono ‘al netto’ di possibili contaminazioni ambientali e derivano dalla collaborazione di centri di ricerca praticamente di tutto il mondo (Italia inclusa), manca solo il continente asiatico.

Oggi nella terapia delle microsporidiosi si usano albenzadolo o, più specificamente come in questo caso, sarebbe stata d’obbligo la fumagillina, un antibiotico prodotto dall’ Aspergillus fumigatus, attiva anche contro i protozoi.

Per gli Egiziani abbiamo citato il salice, per i Neanderthaliani il pioppo. Ciò perché l’acido salicilico o suoi simili sono presenti in varie piante. Nel salice e nel pioppo, ambo appartenenti alla famiglia delle Salicaceae, c’è la salicina (alcool salicilico esterificato con un glucosio).

Ma, nel lungo tempo intercorso tra le vite dei Neanderthaliani ed il papiro di Ebers ad oggi, dove era finita l’aspirina?

La sua storia è lunga e complessa (5). Oltre agli Egiziani, Assiri, Babilonesi e Sumeri usavano il salice come pianta di cui conoscevano le proprietà medicinali (6).

Ippocrate di Kos nel V secolo a.C. consigliava l’uso della corteccia e delle foglie di salice (Itea), in infuso per curare i dolori (Corpus Hippocraticum), così come Dioscoride (40-90 d.C) consigliava l’uso di foglie, frutti, corteccia e succo (linfa) estratto da foglie e corteccia di salice nei casi di ostruzione intestinale dolorosa, di emottisi (?, si parla di soggetti che sputano sangue), di gotta e piaghe nelle orecchie. Le modalità di preparazione variano a seconda della patologia. Addirittura si possono bruciare i frutti, che imbevuti nell’aceto e strofinati sopra a questi, eliminano calli e duroni. Le foglie poi, ridotte in piccoli frammenti e bevute in acqua sono consigliate come contraccettivo (7). Naturalmente tutto ciò va considerato valido se le traduzioni a disposizione e l’identificazione delle piante è corretta, ma queste sono le interpretazioni odierne.

Nello stesso I secolo d.C. anche il nostro Plinio cita il salicastrum, cioè il salicastro o salice da vimini (Salix alba) per trattare croste pruriginose da scabbia (8). Poi le proprietà del salice furono, in genere, dimenticate, almeno dalla medicina ufficiale. In realtà l’uso popolare continuò e la raccolta di rami e corteccia da parte di venditrici di erbe medicinali, ne consentì l’uso come antidolorifico (la corteccia del salice veniva bollita). Fu poi vietata la raccolta dei rami ed il taglio degli alberi e, di conseguenza, il loro uso come fonte medicinale (9, 10). I divieti poi potevano esserci o no a seconda dei territori o degli Statuti dei Comuni considerati.

Dal Medio Evo dobbiamo attendere l’errore di Edward Stone (1702–1768), per veder ricominciare il cammino moderno dell’aspirina. Durante una passeggiata, febbricitante, gli venne in mente di mettere in bocca un pezzetto di corteccia di Salice, amarissima. L’amaro gli ricordò che anche la corteccia della Cinchona, aveva lo stesso sapore. Dall’albero della Cinchona si estrae il chinino. L’idea, che presumibilmente gli balzò in mente, fu: se il sapore della corteccia del salice e della Cinchona sono gli stessi, forse i principi attivi sono gli stessi e dunque anche dal Salice si può ottenere chinino. Raccolta la corteccia del salice la lasciò essiccare; potè poi provarla a differenti dosaggi su persone febbricitanti. Coloro che erano affetti da ’agues’ (febbri malariche) ne avevano beneficio: potevano bastare nella fase acuta 2 scruples (misura farmaceutica allora in uso nelle Isole Britanniche) pari a 2,592 g, ogni 4 ore, per aver ragione della febbre: non era merito di un chinino britannico, ma dell’acido salicilico o meglio della salicina (11), fu un errore, comunque, benedetto che avrebbe aperto la strada ad importanti successi terapeutici.

Una quarantina di anni dopo l’acido salicilico incontra anche la Grande Storia, proprio quella ufficiale, per merito o colpa di Napoleone Bonaparte. Dopo la battaglia navale di Trafalgar che sancì la supremazia della flotta britannica su quella nemica franco-spagnola, l’Impero Britannico poteva di fatto esercitare il blocco dei porti francesi o anche di quelli spagnoli, senza particolari problemi, anzi a volte si permetteva di sequestrare anche navi neutrali. La risposta ritorsiva di Napoleone e dei suoi alleati fu identica e consistette nel blocco continentale del 21 novembre 1806. Il blocco riguardava anche i prodotti provenienti dall’America del Sud, Cinchona inclusa: niente Cinchona, niente chinino. Fu allora giocoforza cercare un suo sostituto nelle terre europee. Edward Stone aveva già nel 1763, indicato la strada.

La salicina [Fig.5] fu isolata per la prima volta dal salice bianco dall’italiano Francesco Fontana nel 1825 e questo fu il nome che le diede; al nome di Fontana si associa, erroneamente, quello di un altro chimico Luigi Valentino Brugnatelli. Pare infatti che ad identificare il principio attivo del salice siano, nel 1826, due farmacisti del veronese, il già citato, Francesco Fontana [Fig. 6] e Bartolommeo Rigatelli che ritiene di aver trovato un sostituto indigeno del chinino (12, 13); nel 1828 il processo di estrazione fu ripetuto da Johann Buchner; Pier-Joseph Leroux migliora il processo di estrazione, potendo ottenere 30 g. di salicina, in forma cristallina, da 1,5 kg di corteccia di salice (14).

Fig. 4 Molecola di Salicina Credit. Ben Mills - Opera propria in: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salicin-perspective-2D-skeletal.png

Fig. 6 Francesco Fontana Credit Biblioteca dell' Orto botanico, Università di Padova, Italia Creative Commons CC BY-NC-SA 4.0. https://phaidra.cab.unipd.it/o:1721

Raffaele Michele Rocco Piria, chimico calabrese (alla Sorbona, nel laboratorio di J. Baptiste Dumas), entra in gioco nel 1838, quando riuscì a spezzare la molecola di salicina in due componenti: uno zucchero ed una salicilaldeide, quest’ultima, idrolizzata ed ossidata, dava origine ad amarissimi cristalli incolori che altro non erano che, allora ed oggi, il ben noto acido salicilico, (14) a cui Piria stesso diede il nome. Charles Frederic Gerhardt nel 1853, infine sintetizza l’acido acetilsalicilico (brevettato in Francia) che causava comunque, come effetti collaterali irritazione gastrica, nausea e tinnito. Nel 1897 Felix Hoffman [Fig.7] risintetizza, in forma stabile, l’acido acetilsalicilico. Sarà la Bayer , presso cui Hoffman lavorava, a registrare il farmaco con il nome di Aspirina ed a metterlo in commercio nel 1899. La storia dell’a. acetilsalicilico ha però anche un lato oscuro.

Arthur Eichengrün (13/8/1867- 23/12/1949) entra alla Bayer nel 1896 e nel 1897 dirige le fasi iniziali della sintesi dell’acido acetilsalicilico. E’ un chimico tedesco, ma visti i tempi, nonostante il suo valore scientifico/professionale, ha un gran brutto difetto: è ebreo. Hoffman, ariano, era una delle 10 persone dello staff di Eichengrün [Fig.8] il quale lasciò la Bayer nel 1908. La casa farmaceutica da quest’ultimo fondata, la Cellon-Werke, con sede a Berlino, ebbe sostanzialmente successo, ma nel 1938 fu ‘arianizzata’e nel 1943 Eichengrün fa arrestato per non aver incluso nel nome della Casa farmaceutica la parola ‘Jude’ e scontò 4 mesi di prigione. Nel maggio del 1944 infine il chimico fu arrestato di nuovo ed inviato nel Theresienstadt concentration camp, insomma nel campo di concentramento di Theresienstadt, da dove potè uscire vivo dopo 14 mesi, esattamente al termine della guerra. Per ironia della sorte Eichengrün e Goering vissero nello stesso caseggiato e Goering salutava tranquillamente Eichengrün e Signora e addirittura ebbe la compiacenza di regalare delle caramelle alla loro nipote (15). Le rivendicazioni di Eichengrün pubblicate nella rivista Pharmazie nel 1949 non ebbero seguito, anche perché lo scienziato morì alla fine dello stesso anno. Nella storia complessa dell’acido acetilsalicilico è coinvolto anche un altro personaggio, Heinrich Dreser [Fig. 9], un accademico che lavorò presso molti laboratori: alla Bayer ove rimase a lungo, diresse il laboratorio farmacologico ed osteggiò, anzi, le proposte di Eichengrünche del farmaco aveva ben compreso le potenzialità. Solo per la cronaca ricordiamo che la Bayer entrò a far parte, per il 27,4%, della IG Farben, fondata nel 1925 e ‘arianizzata’ nel 1938 ed i campi di concentramento furono un ottimo terreno su cui sperimentare farmaci o armi chimiche (16, 17, 18).

Figg. 7-8-9 A sinistra Felix Hoffman a destra Arthur Eichengrün. Sotto Heinrich Dreser https://commons.wikimedia.org/

Presumibilmente i nomi sopra citati sono oggi dimenticati e sconosciuti, e di fatto, la parola aspirina, da scrivere, attualmente, sempre con l’aggiunta di ®, viene automaticamente accoppiata al marchio Bayer.

Salicilati sono presenti anche nella corteccia della betulla e, in modiche quantità nella corteccia di faggio, nel biancospino, nella liquirizia, nell’olivo, nel ciliegio, nell’uva, in fragole e lamponi, nell’arancio, nel melo e persino nel tè. Volendo derivati salicilici possono essere reperiti nelle secrezioni delle ghiandole odorifere del castoro e nei secreti delle formiche (Leptogenys pesqueti) elaborati a scopo difensivo (19). Ma, per tornare al mondo vegetale, non va dimenticata la Spirea ulmaria o Filipendula ulmaria un’erbacea perenne che appartiene alla famiglia delle Rosaceae, di cui si usano estremità fiorite e rizomi. Aggiungiamo i fiori della viola (Viola tricolor) e le foglie del Ribes (Ribes nigrum), ma non è un elenco completo.

L’uso di questo principio attivo, presente in molti vegetali, riconosce un uso diffuso in tutto il mondo: nelle Americhe la corteccia di salice era tradizionalmente usata come febbrifugo (20) e la stessa corteccia veniva fumata contro l’asma (21). L’antica medicina Ayurveda usava ed usa la Guandapura (Gaultheria fragrantissima) e la Gandhali (Filipendula ulmaria) nel trattamento dell’artrite (22).

Il salice (chuíliǔ, o chuíyángliǔ o yang liu shu, come riferito da Lee Song Cheong, se si tratta di un Salix babylonica) era anche apprezzato nella medicina tradizionale cinese (23).

Salicilati sono anche utilizzati nella medicina tradizionale africana, gestita usualmente da erbalisti, assunti in genere in misture di varie erbe (24), una delle quali può ad esempio essere la Securidaca longipedunculata (25).

Che l’uomo di Neanderthal usasse a scopo terapeutico quella che per noi oggi è la salicina non è affatto strano, se teniamo ben presente, e senza storcere il naso, che l’umanità appartiene biologicamente, senza alcun dubbio, al Regno Animale.

In questo regno l’automedicazione (si può discutere se sia appresa, innata o se possa dipendere da ambo i meccanismi) è ben diffusa (26). La lista è lunga e chi volesse un’idea di ciò può consultare un articolo che riportiamo (27) in bibliografia. Avvertiamo però che la lista si sta progressivamente allungando.

Ma le piante che cosa fanno con l’acido salicilico e con i salicilati? L’argomento è lungo e complesso da esplorare e qui non totalmente pertinente. Ad ogni modo per le piante l’acido salicilico è un ormone coinvolto in numerosi processi fisiologici delle piante: regolazione della crescita, germinazione dei semi, chiusura degli stomi delle foglie, fioritura, fruttificazione, termogenesi nelle strutture riproduttive, termogenesi nell’attivazione della resistenza agli stress biotici ed abiotici ed attivazione di difese locali (ove il patogeno –virus, fungo, batterio- è localizzato) e sistemiche (28, 29), segnale di allarme (come metilsalicilato, derivato volatile) per altre piante circostanti (30, 31).

La biosintesi dei salicilati nelle piante è complessa e comporta diverse vie biosintetiche: il PAL pathway che parte dalla fenilalanina e l’IC pathway (isocorismato pathway) che dipendono, ambedue dal prodotto finale, il corismato, dello shikimato pathway. La via o pathway dello shikimato è propria di piante e batteri ed è utile alla sintesi di aminoacidi aromatici (fenilalanina, tirosina e triptofano), manca invece nel regno animale. La via dell’isocorismato è essenziale per la difesa delle piante da stress biotici ed abiotici (32)

L’uso che gli umani fanno dell’acido acetilsalicilico è ben noto: come anti infiammatorio non steroideo viene utilizzato come antidolorifico, antinfiammatorio ed antipiretico. Poiché ha effetti antiaggreganti sulle piastrine viene comunemente somministrato anche allo scopo di prevenire eventi cardio e cerebrovascolari (infarti, ictus). Se si pensa alla prevenzione primaria negli anziani sani, ci si accorge che in realtà in questi ultimi non si riscontrano vantaggi, ma si assiste ad un incremento di fenomeni emorragici (33).

Se di vantaggi dobbiamo parlare, allora occorre una valutazione dei singoli pazienti in relazione al dosaggio, al sesso, al peso ed all’età. Con dosi basse di 75-100 mg si possono avere benefici al di sotto dei 70 kg. di peso corporeo; al disopra di questo peso soglia si assiste ad un incremento di episodi cardiovascolari che possono essere ridotti da dosaggi di 375 mg o superiori. Allo stesso tempo il rischio cancro è aumentato nei soggetti al di sopra dei 70 anni e di peso inferiore ai 70 kg, in genere donne. Stiamo parlando prevenzione sia primaria che secondaria ed i dati qui assai sommariamente riassunti indicano che l’acido acetilsalicilico ed i suoi dosaggi debbono essere assai attentamente calibrati sulle caratteristiche fisiche di ogni singola persona, paziente per paziente insomma onde evitare si possano far danni a scopo benefico. Quanto risulta dallo studio che citiamo, sembra essere una provocazione, ma è il risultato dell’analisi di una serie di trials condotti su un totale di 117279 pazienti (34).

Perché siano questi risultati giudicati provocatori, ma soprattutto quali siano le cause di quanto esposto (35), può e deve anzi essere approfondito.

Attualmente stanno timidamente emergendo indicazioni di utilità dell’uso di aspirina in pazienti affette da carcinoma ovarico a cellule chiare in cui si avrebbe un periodo di sopravvivenza, dopo terapie tradizionali, senza malattia un po’ più lungo ed una recidiva del tumore ritardata, rispetto a chi non usava aspirina. Si tratta però di indicazioni basate su piccoli numeri e dunque bisognose di ulteriori conferme (36).

Il metabolismo della molecola vegetale originaria, la salicina o quella dell’acido salicilico di odierno uso, spetta alle esterasi del tubo gastroenterico. La salicina viene idrossilata ed ossidata, l’a. acetilsalicilico viene solo idrolizzato; in ambo i casi si ottiene acido salicilico che grazie ai suoi gruppi funzionali può interagire con varie macromolecole determinando una serie di effetti specifici che sono poi utili in terapia (37).

Nota su Neanderthal: oggi in italiano scriviamo correntemente Neandertal. L’uomo di Neanderthal (Homo Neanderthalensis) è in effetti l’uomo scoperto nelle valle di Neander. Oggi in tedesco la parola valle si traduce e scrive ‘tal’, ma nel tedesco antico si scriveva ‘thal’.

Bibliografia

- Diarmuid Jeffreys Aspirina. L'incredibile storia della pillola più famosa del mondo Ed. Donzelli Roma 2005. https://www.meretsegerbooks.com/pages/books/M1087/ghalioungui-paul/the-papyrus-ebers

- Laura S. Weyrich, Sebastian Duchene, Julien Soubrier, Luis Arriola, Bastien Llamas, James Breen, Alan G. Morris, Kurt W. Alt, David Caramelli, Veit Dresely, Milly Farrell, Andrew G. Farrer, Michael Francken, Neville Gully, Wolfgang Haak, Karen Hardy, Katerina Harvati, Petra Held, Edward C. Holmes, John Kaidonis, Carles Lalueza-Fox, Marco de la Rasilla, Antonio Rosas, Patrick Semal, Arkadiusz Soltysiak, Grant Townsend, Donatella Usai, Joachim Wahl, Daniel H. Huson, Keith Dobney, Alan Cooper. Neanderthal behaviour, diet, and disease inferred from ancient DNA in dental calculus. Nature, volume 544, pages 357–361 (20 April 2017) 2017; DOI: 10.1038/nature21674

- Giuliana Rotondi Tiberio, l’italiano che scoprì la penicillina prima di Fleming 24 OTTOBRE 2017 In: https://www.focus.it/cultura/storia/tiberio-litaliano-che-scopri-la-penicillina-molto-prima-di-fleming

- https://www.lineapress.it/pozzo-vincenzo-tiberio-scopri-la-pennicillina-fleming/

- Luigi Campanella Breve storia dell’aspirina In: https://ilblogdellasci.wordpress.com/2018/04/13/breve-storia-dellaspirina/

- Jassem G. Mahdi Medicinal potential of willow: A chemical perspective of aspirin discovery Journal of Saudi Chemical Society (2010) 14, 317–322

- Dioscorides De Materia Medica IBIDIS Press, Johannesburg, South Africa, 2000

- Plinio il Vecchio De Rerum Natura, Liber XVI: XV

- Paolo Nanni DALLA TERRA ALLA TAVOLA NELLA VALDINIEVOLE MEDIEVALE Atti del convegno ‘Erbe, carni e pesce. L’alimentazione nella Valdinievole medievale e moderna’Buggiano Castello, 30 maggio 2015,

- Franco Viola Foreste della Serenissima: frammenti di storia forestale Lettura tenuta il 9 novembre 2011 - Padova, Sezione Nord Est Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali, Università di Padova

- Stone E.. An account of the success of the bark of the willow in the cure of agues. Phil. Trans. 53, 195–200, 1763

- Piero Marson, Giampiero Pasero La scoperta del “sale amarissimo antifebbrile” del veronese Bartolommeo Rigatelli, ovvero le origini della farmacoeconomia Farmeconomia e percorsi terapeutici 2008; 9(1), 15-18

- Giampiero Pasero, Piero Marson Quelques notes sur Cesare Bertagnini, pionnier de la pharmacocinétique Revue d’Histoire de la Pharmacie, LVII, N° 361, 1er TRIM. 2009, 37-40

- Mary Bellis The History of Aspirin , September 30, 2017 in: https://www.thoughtco.com/history-of-aspirin-4072562

- Diarmuid Jeffreys Aspirina. L'incredibile storia della pillola più famosa del mondo Ed. Donzelli, Roma, 2005

- Auschwitz: 60 Year Anniversary– the Role of IG Farben-Bayer Posted by Vera Sharaf Thursday, October 26, 2006 AHRP.org In: https://ahrp.org/auschwitz60-year-anniversary-the-role-of-ig-farben-bayer/

- Giovanni De Martis Gli orrori dei lager nazisti: responsabilità dei medici e dell'industria farmaceutica 27/01/2005 In: https://www.cbgnetwork.org/250.html

- Die Anpassung der I.G. Farben an das NS-Regime ab 1933 Norbert Wollheim Memorial In: https://www.wollheim-memorial.de/de/die_anpassung_der_ig_farben_an_das_nsregime_ab_1933

- Francesco Capasso, Giuliano Grandolini, Angelo A. Izzo Fitoterapia: Impiego razionale delle droghe vegetali Springer Verlag, 2006

- American Indian Health Council Traditional Herbal Remedies

- Gabrielle Hatfield Encyclopedia of Folk Medicine: Old World and New World Traditions ABC-CLIO 2004

- Narendra Jain Ayurvedic and herbal remedies for arthritis, Pustak Mahal Ed. 2006

- F. Bottaccioli Allenare le difese Ed. Tecniche Nuove, Milano 2001, Lineamenti di Storia della Medicina: la medicina Cinese Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

- William C Olsen, Carolyn Sargent African Medical Pluralism Indiana University Press 2017

- Teklebrihan Lijalem Bahta Essential oil and biodiversity study of Securidaca longipedunculata Norwegian University of Science and Technology Department of Biology MSc in Biology May 2017

- Jacobus C. de Roode, Thierry Lefèvre, Mark D. Hunter Self-Medication in Animals Science 340, 6129, pp. 150-151, 2013

- Joel Shurkin News Feature: Animals that self-medicate PNAS | December 111, 49: 17339–17341, 2014

- Klessig DF1, Malamy J. The salicylic acid signal in plants Plant Mol Biol. 1994 Dec;26(5):1439-58

- D'Maris Amick Dempsey, A. Corina Vlot, Mary C. Wildermuth and Daniel F. Klessiga Salicylic Acid Biosynthesis and Metabolism Arabidopsis Book. 2011; 9: e0156

- Vladimir Shulaev, Paul Silverman & Ilya Raskin Airborne signalling by methyl salicylate in plant pathogen resistance Nature volume 385, pages 718–721 (20 February 1997)

- James D. Blande Minna Korjus Jarmo K. Holopainen Foliar methyl salicylate emissions indicate prolonged aphid infestation on silver birch and black alder Tree Physiology, Volume 30, Issue 3, 1 March 2010, Pages 404–416

- Jérémy Catinot Antony Buchala Eliane Abou-Mansour Jean-Pierre Métraux Salicylic acid production in response to biotic and abiotic stress depends on isochorismate in Nicotiana benthamiana FEBS Letters 582, (4) February 20, 473-478 2008

- J.J. McNeil, R.L. Woods, M.R. Nelson, C.M. Reid, B. Kirpach, R. Wolfe, E. Storey, R.C. Shah, J.E. Lockery, A.M. Tonkin, A.B. Newman, J.D. Williamson, K.L. Margolis, M.E. Ernst, W.P. Abhayaratna, N. Stocks, S.M. Fitzgerald, S.G. Orchard, R.E. Trevaks, L.J. Beilin, G.A. Donnan, P. Gibbs, C.I. Johnston, J. Ryan, B. Radziszewska, R. Grimm, and A.M. Murray Effect of Aspirin on Disability-free Survival in the Healthy Elderly NEJM September 16, 2018 DOI: 10.1056/NEJMoa1800722

- Peter M Rothwell, Nancy R Cook, J Michael Gaziano, Jacqueline F Price, Jill F F Belch, Maria Carla Roncaglioni, Takeshi Morimoto, Ziyah Mehta Effects of aspirin on risks of vascular events and cancer according to bodyweight and dose: analysis of individual patient data from randomised trials Lancet 392, Issue 10145, P387-399, August 04, 2018

- Katherine N Theken Tilo Grosser Weight-adjusted aspirin for cardiovascular prevention Lancet 392, Issue 10145, P361-362, August 04, 2018

- Alyssa M.Wield, Christine S.Walsh, B.J.Rimel, IlanaCass, BethY.Karlan, Andrew J.Li Aspirin use correlates with survival in women with clear cell ovarian cancer Gynecologic Oncology Reports Volume 25, August 2018, Pages 78-81

- Jassem G. Mahdi Biosynthesis and metabolism of β-d-salicin: A novel molecule that exerts biological function in humans and plants Biotechnol Rep (Amst). 2014 Dec; 4: 73–79

I Correlati

Rimborsabile mirikizumab contro la colite ulcerosa

Via libera da Aifa, riduce i sintomi intestinali senza l'uso di steroidi

Fibrosi polmonare, Nerandomilast potenziale trattamento orale

Lo studio sperimentale di fase III è stata la più ampia sperimentazione sulla fibrosi polmonare idiopatica (IPF) ad oggi mai condotta, in corso presso circa 400 centri e in oltre 30 Paesi

Per resistenze ad antibiotici 39 milioni di morti entro il 2050

Lo rivela la prima analisi globale sull'argomento pubblicata sulla rivista The Lancet e condotta dal Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) Project

Nature, il cervello è invecchiato più lentamente nelle scimmie a cui è stata somministrata la metformina

La dose giornaliera del farmaco contro il diabete ha preservato la cognizione e ritardato il declino di alcuni tessuti

Ti potrebbero interessare

Rimborsabile mirikizumab contro la colite ulcerosa

Via libera da Aifa, riduce i sintomi intestinali senza l'uso di steroidi

Fibrosi polmonare, Nerandomilast potenziale trattamento orale

Lo studio sperimentale di fase III è stata la più ampia sperimentazione sulla fibrosi polmonare idiopatica (IPF) ad oggi mai condotta, in corso presso circa 400 centri e in oltre 30 Paesi

Per resistenze ad antibiotici 39 milioni di morti entro il 2050

Lo rivela la prima analisi globale sull'argomento pubblicata sulla rivista The Lancet e condotta dal Global Research on Antimicrobial Resistance (Gram) Project

Nature, il cervello è invecchiato più lentamente nelle scimmie a cui è stata somministrata la metformina

La dose giornaliera del farmaco contro il diabete ha preservato la cognizione e ritardato il declino di alcuni tessuti

Commenti